キュービクルは、商業施設・介護事業所・オフィスビルなど、電気消費量の多い建物に欠かせない存在です。

なぜなら、キュービクルを設置することで、電気代を節約できるためです。

本記事では、キュービクルの基礎知識を中心に、設置するメリットや注意点を解説します。

設置基準・必要な届出・低コスト化のコツも、あわせてご覧ください。

また、キュービクル工事でお困りの方は、全国対応の『ギアミクス』がおすすめです。- どんな場所でも設置・交換・廃棄可能

- 最適なプラン提案でコスト削減も実現

- 入念な調査・計画でスムーズな作業

目次

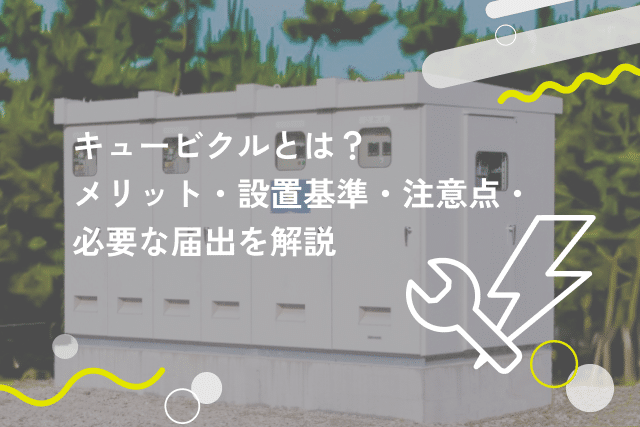

キュービクルとは?

キュービクルは、ビルの屋上や商業施設に設置された立方体の設備です。

本章では、キュービクルを設置する目的や内部構造などの基礎知識を解説します。

1.キュービクルは高圧電力の受変電設備

キュービクルは、電力会社から送電される高圧電流を受電して、オフィス機器や家電を動かせる電圧に変電するための設備です。

一般家庭では、電力会社が変電した電力を使用するのが一般的。

しかし、商業施設やマンションは消費電力が多いため、電気代を節約する工夫が必要になります。

そして、キュービクルは高圧電流を低圧電流に変電できます。

つまり、電力会社が変電にかかる費用が発生しないため、消費電力の多い建物の電気代節約を実現できるということ。

上記のような背景があり、消費電力の大きい建物には、キュービクルを設置するのが一般的になっています。

2.キュービクルの内部構造

キュービクルは、複数の機器で構成されています。

特に重要性の高い機器は以下の4つです。

- トランス(変圧器):電圧を変えるための機器

- 電圧系・電流計:キュービクルの受電量や変圧後の電圧・電流を確認するための機器

- 計器用変圧器:キュービクルの制御回路で使用する電気を低圧電力に変電する機器

- 高圧進相コンデンサ:受電した電気を変圧する際に発生するロスを減らすための機器

上記のほかに、区分開閉器・断路器・遮断機・保護継電器・制御装置・低圧配電設備などの機器も組み込まれています。

一般的に使用される電気の電圧が100Vや200Vなのに対して、発電所から送電される電気の電圧は6,600Vと高電圧。

キュービクルは、複数の機器を使用することで、6,600Vから100V・200Vへと変圧しています。

3.キュービクルは3種類

キュービクルは、認定キュービクル・推奨キュービクル・非認定キュービクルの3種類あり、それぞれの違いは下記の通りです。

- 認定キュービクル:変電設備に加えて、自家発電設備・蓄電池設備を備えたキュービクル。消防法告示7号・消防法告示8号に適合した上で、検査に合格する必要がある。

- 推奨キュービクル:感電・波及事故を防止でき、火災予防条例第11条・JIS規格・高圧受変電設備規格などの条件をクリアしたキュービクル。

- 非認定キュービクル:認定・推奨のどちらにも該当しないキュービクル。

近年では、最も条件が厳しい認定キュービクルが注目されています。

認定キュービクルには、自家発電設備・蓄電池設備が備わっており、BCP(事業継続計画)対策として有効なためです。

認定キュービクルの詳細は「消防法のキュービクルの設置基準とは?届出や認定・推奨の獲得方法も」に掲載してるため、新たに認定キュービクルの設置を検討している場合はご覧ください。

4.法定耐用年数は15年

キュービクルは、使用用途によって以下のように分類されます。

- 製造に使用する場合:機械・装置

- オフィスや商業施設などの場合:建物付属設備の電気設備(照明設備含む)

国税庁の「主な減価償却資産の耐用年数表」によると、使用用途に関わらず、キュービクルの法定耐用年数は15年。

詳しくは後述しますが、キュービクルの法定耐用年数は、定期点検をはじめとした保安管理業務が前提となっている点に注意しましょう。

メンテナンスに不備があった場合は、波及事故・漏電などにつながる可能性があるためです。

キュービクルが原因になった事故の中でも、特に重大とされる波及事故は「キュービクルの波及事故とは?原因や事例、予防方法などを解説」で解説しています。

キュービクルの容量はおもに3種類

キュービクルの適切な容量は、建物の規模や予測される電力消費量に応じて決定します。

本章では、キュービクルの容量に応じた3種類を解説します。

キュービクルのサイズや価格はメーカーによって異なる場合がありますが、新設・交換時にお役立てください。

約100kwに対応「小型キュービクル」

小型キュービクルは、コンビニをはじめとした小規模の施設や店舗に向いたキュービクルです。

小型キュービクルのサイズや価格の目安は以下の通りです。

- 高さ:約170~200cm

- 幅:約90~460cm

- 奥行:約100cm

- 価格:約200万円

小型キュービクル1台で不足した場合は、小型キュービクルを追加する場合と、次章で解説する標準キュービクルに変更する場合があります。

小型キュービクル追加と標準キュービクルへの変更のどちらが適しているかは、本体や設置時のコストなどの要素に基づいて検討します。

約200~300kwに対応「標準キュービクル」

標準キュービクルは、おもに中規模工場・スーパーなどに設置されており、サイズと価格の目安は以下の通りです。

- 高さ:約240cm

- 幅:約160~320cm

- 奥行:約100~190cm

- 価格:約300~500万円

標準キュービクルを設置する建物で、消費電力が容量を超えた場合は増設するのが一般的です。

約500kwに対応「大型キュービクル」

大型キュービクルは、大規模工場・ショッピングモール・総合病院などに設置されます。

施設で使用する電力に応じて特注する場合がほとんどなため、サイズの明確な目安はありません。

価格帯は1機につき500万円ほどからで、大規模なキュービクルを注文した際は1,000万円を超える場合もあります。

大型キュービクルの設置を検討する場合は、コストを重要視しがちですが、メーカーによって異なる特徴も踏まえた検討が大切です。

キュービクルメーカーの比較は「【キュービクルメーカー15社比較】各メーカーの特徴と違いを解説」をご覧ください。

また、キュービクル工事でお困りの方は、全国対応の『ギアミクス』がおすすめです。- どんな場所でも設置・交換・廃棄可能

- 最適なプラン提案でコスト削減も実現

- 入念な調査・計画でスムーズな作業

キュービクルを設置する3つのメリット

キュービクルを設置するメリットは、おもに以下の3つです。

- 経費が削減できる

- メンテナンスや安全管理がしやすい

- 短い工期・省スペースで設置できる

本章では、キュービクルを設置することが、なぜ上記のメリットにつながるのかを解説します。

メリット1.電気代節約

一般家庭では、電気会社が変圧してくれる「低圧受電契約」が一般的なのに対して、オフィスビルや商業施設では自社での変電が必要な「高圧受電契約」が一般的です。

低圧受電契約と高圧受電契約の違いを比較してみましょう。

- 低圧受電契約:変圧せずに、そのまま使用できる。電力会社の変圧設備の使用量が含まれる。

- 高圧受電契約:使用するには変圧が必要。電力会社の変圧設備を使用しないぶん割安。

電気消費量の多い建物では、電気代が安い高圧受電契約を締結すると、節約効果が見込めます。

そのため、変圧装置であるキュービクルを設置することで、電気代の節約になるのです。

メリット2.メンテナンス・安全管理が容易

かつては、電気室・変電室・開放型変圧設備を設置して変圧するのが主流でした。

しかし、電気室・変電室・開放型変圧設備には、下記のようなデメリットがあります。

- 設備の入れ替え・メンテナンスが大変

- 小動物・害虫などが侵入しやすい

キュービクルは建物の外に設置するものの、繊細な電気設備を守る必要があるため、小動物や害虫などが容易に侵入できないように設計されています。

さらに、設備の入れ替えやメンテナンスは建物の外部で実施できるため、一連の作業が効率的です。

したがって、キュービクルは電気室・変電室・開放型変圧設備よりも、メンテナンスや安全管理といった面でメリットがあります。

メリット3.短期間&省スペースで設置

キュービクルは、ユニットを工場で完成させるため、現地での作業はユニット設置と機器の接続作業のみで終了します。

キュービクル設置時の搬入経路も、分割したユニットと人が通れる広さがあれば十分です。

電気室・変電室・開放型変圧設備の設置には、建物の大規模な工事が必要なことを考慮すると、設置者側の負担が大きいのは明白。

キュービクルが短期間・省スペースで設置できるため、設置コストを抑えやすいのもポイントです。

キュービクルは、トータルコストに優れる設備です。

キュービクルの設置に必要な届出・設置基準

キュービクルは、高圧電圧を取り扱うゆえに、設置基準のクリアと複数の届出が必要です。

しかし、設置基準や届出の具体的な内容がわからないという声も多く聞かれます。

本章では、キュービクルの設置に必要な届出や設置基準を解説します。

1.キュービクル設置に必要な届出は6種類

キュービクルの設置に必要な届出は以下の5つです。

- 主任技術者選任届

- 主任技術者選任許可申請書

- 主任技術者兼任承認申請書

- 保安規定届出書

- 電気設備設置届

- 保安規定変更届出書(新規設置時は不要)

はじめに手を付けるべきは、主任技術者の選定です。

キュービクルは自家用電気工作物に該当するため、電気主任技術者を任命する必要があります。

社内に該当する資格保持者がいない場合は、メンテナンス会社に依頼すると良いでしょう。

次に、電気設備設置届に取り掛かります。

電気設備設置届は、設置工事の7日前までに自治体の消防署長に提出し、検査を受けなければならないため優先的に取り組むのがおすすめ。

残りの届出は、進捗に合わせて随時準備します。

なお、電気設備設置届以外の書類は、産業保安部(産業保安部の管轄をまたぐ場合は経済産業省)に提出してください。

届出の様式は経済産業省「電気設備・届出等の手引き」からダウンロードできます。

2.キュービクルの設置基準は種類で異なる

キュービクルの設置基準は、認定・推奨・非認定のうち、どのキュービクルにするかで異なります。

たとえば、最も基準が厳しい認定キュービクルの場合は、設置に下記の2つを満たす必要があります。

- 非常用電源専用受電設備・自家発電設備・蓄電池を備えている

- 臨時境界から3メートル以上の距離を確保している(確保できない場合は不燃材の塀を設置)

認定キュービクルの設置基準は最も厳しいものの、言い換えれば認定キュービクルの設置基準クリアは「ほかのキュービクルの設置基準をクリアしている」と考えて良いということ。

認定・推奨・非推奨のいずれの場合も、認定キュービクルの基準クリアを目指すと確実です。

なお、キュービクルの設置基準は、一般社団法人 日本電気協会の「キュービクル式非常電源専用受電設備の基準」に詳細が記載されているほか、「キュービクルの設置基準とは?基礎知識や仕組み、種類別の内部構造を解説」でも解説しています。

キュービクル設置時の3つの注意点

キュービクルは、電気代やメンテナンスコストなどの削減に期待できる反面、取り扱いを間違えると大きな損失につながりかねません。

本章では、キュービクルを設置する際の3つの注意点を解説します。

注意点を取りこぼさないためには、チェックリストを作成して確認しながら作業を進めるのが効果的です。

注意点1.将来性を考慮した設計

キュービクルの容量や設置場所は、余裕をもって見積もっておくのがおすすめです。

たとえば事業拡大にともなって、電気使用量が増えた場合に、容量やスペースに余裕があれば拡張しやすくなります。

特に、設置場所は十分な余裕を確保すべきです。

オフィスビルや商業施設では、設置後にスペースを追加するのは困難なためです。

キュービクルを新設する際に、イニシャルコストを優先しすぎないよう気を付けてください。

なお、キュービクルの適切な容量の選定・計算は「キュービクル(トランス)の容量選定とは?計算方法や性能を解説」に掲載しています。

注意点2.変換効率

キュービクルの変換効率は、高いほどムダなく変圧できます。

それでは、変換効率が90%と96%のキュービクルで電力1,000を受電したと仮定して、どの程度の差が生じるのかを見てみましょう。

- 変換効率90%:1,000×0.9=900 → 電気供給量900

- 変換効率96%:1,000×0.96=960 → 電気供給量960

変換効率の差が6%あった場合は、1年で720の電力がムダになってしまいます。

法定耐用年数の15年で計算すると、その差は10800もの差に広がり、どちらのキュービクルが良いのかは一目瞭然。

光熱費の低コスト化には、より変換効率の高いキュービクルを選ぶのが大切です。

注意点3.定期的な点検

キュービクルは、電気事業法で毎年の法定点検が義務付けられています。

6,600Vという高圧電流を取り扱う上で、より安全に運用するのが目的です。

キュービクルの法定点検には月次点検と年次点検があり、月次点検では下記のような項目を点検します。

- 外観目視点検

- 漏えい電流測定

- 受電盤・配電盤の電圧・負荷電流測定

- 受電盤・配電盤ブレーカーの温度測定

キュービクルの点検は「10分でわかる受電設備!基礎知識から法定点検までを徹底解説」に掲載しています。

キュービクルを設置する際は、安全運用のためにも、法定点検の知識を身に着けておきましょう。

キュービクルの定期点検とは?

キュービクルは、定期的な保安点検が義務化されています。

そのため、点検は計画性をもって実施しましょう。

なお、キュービクルの定期点検は「キュービクルは保安点検が義務!点検内容や法律、費用などを解説」でも解説しています。

キュービクルは保安点検が必要

キュービクルの義務化されている定期点検は、おもに下記の2つです。

- 月次点検:毎月もしくは隔月に1回実施

- 年次点検:毎年もしくは3年に1回実施

キュービクルの点検は「電気事業法」で定められており、点検は電気主任技術者が実施しなければなりません。

キュービクルの定期点検を怠った場合は300万円以下の罰金を課せられる場合があるため、気を付けましょう。

保安点検の必要性

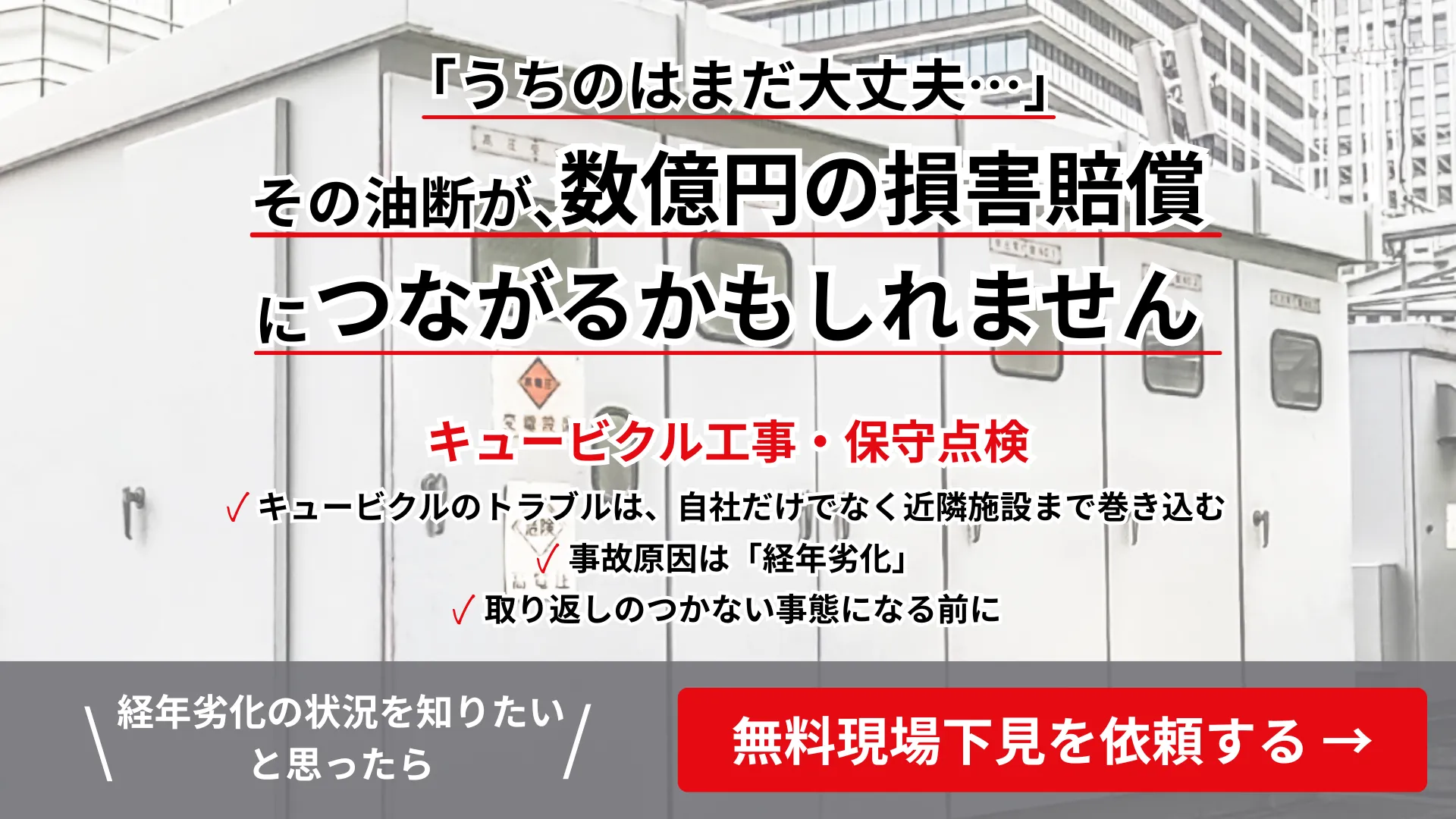

保安点検を怠った際に厳しい罰則がある理由は、キュービクルの点検やメンテナンスをしなかったときに、さまざまなリスクがあるためです。

キュービクルの点検を怠った際に生じる、おもなリスクは以下の4つです。

- 電気代が高くなる:劣化した部品を使い続けることで電気の変換効率が悪化。ムダな電力消費が発生する。

- 停電:小動物や雨水の侵入によって配電設備に異常が発生。停電リスクが高まり、生産性低下が懸念される。

- 感電・火災:ケーブルの劣化・損傷に気付かないリスクが高まる。結果的に作業員の感電や、漏電による火災につながる可能性がある。

- 波及事故:部品の劣化や摩耗などに起因して発生した停電が、電力会社の配電線を通じて近隣に停電を引き起こすリスクがある。

上記の中でも、特に被害が大きいのが波及事故です。

周囲の環境にもよりますが、工場や交通機関に影響が広がった場合には、多額の賠償金が発生する可能性があります。

波及事故が病院に及んだ場合は、人命に影響する場合も想定できるため、キュービクルの保安点検は必ず実施しましょう。

キュービクルの定期点検は外部委託が可能

キュービクルの定期点検は、外部委託承認制度を活用するのが一般的です。

外部委託承認制度とは、キュービクルの点検に欠かせない電気主任技術者を雇用できない場合に、外部の電気主任技術者に委託できる制度です。

現行の電気事業法では、第一種・第二種・第三種電気主任技術者の点検が認められています。(参照:平成七年通商産業省令第七十七号 電気事業法施行規則)

キュービクルの点検を外部委託するときは、上記3種類の電気主任技術者が在籍していることが前提です。

業者を選ぶときは、必ず資格保持者の有無を確認しましょう。

キュービクル設置業者選びの3つのポイント

「キュービクルの設置業者を、どのように選ぶべきか」と悩む人もいるでしょう。

キュービクル設置業者を選ぶときは、対応・補償・価格の3つがおもなポイントです。

本章では、それぞれのポイントをもとに、どのような点に着目して選ぶべきかを解説します。

ポイント1.対応が丁寧

キュービクル設置業者に問い合わせたときに、電話対応が丁寧であれば、社員教育が行き届いていると判断できます。

社員教育が行き届いていれば、現場で作業するスタッフの対応の丁寧さにも期待できます。

電話で問い合わせた際に、取り次ぎやその後の対応のスピード感もあわせてチェックしてください。

たとえば資料請求後に、すぐに手元に届いた場合は「社内の連絡体制が整っている」と判断できます。

連絡体制が整っている業者は、トラブルが発生した際の迅速な対応にも期待できるでしょう。

ポイント2.補償の充実性

キュービクルは、設備の規模や消費電力量によって異なるものの、設置費用は決して安くはありません。

その一方で、工事内容が依頼と異なる・設置後にトラブルが発生した、といった場合はキュービクルへの投資がムダになってしまうことも。

万が一の事態を避けるには、工事補償が充実している設置業者を選ぶことが大切です。

長期間の保証や返金保証などの有無を確認して、保証が充実しているキュービクル設置業者を選びましょう。

ポイント3.適正価格

キュービクルの設置業者を選ぶ際に、複数社に見積もりを依頼して比較するのが一般的です。

工事の見積もり書をチェックするときのポイントは、価格と工事内容の2つ。

キュービクルの設置費用は、規模に応じて200~500万円が相場となっているため、提示された価格が適正かどうかをチェックします。

続いて、工事内容を確認してください。

たとえ適正価格であっても「キュービクル設置工事一式」といったように、詳細が記載されていない場合は要注意です。

工事の詳細は、専門知識がなければ見てもほとんどわからないかもしれません。

しかし、複数社を比較するうちに、どの工程にどの程度の金額がかかるのかがわかってきます。

無用なトラブルを招かないためにも、見積書の金額と内容は必ずチェックしましょう。

【場面別】キュービクルのコストを抑える6つのコツ

キュービクルにかかる費用は、おもに導入費と維持費です。

本章では、導入費と維持費に分けて、低コスト化を実現するコツを解説します。

いずれも、ちょっとしたコツを押さえておけば解消できる場合があるため、既存のキュービクルに当てはめながらチェックしてみましょう。

【維持費】コツ1.トップランナー機器を活用

トップランナー機器とは、エネルギー消費効率に優れた機器の中でも上位に位置する機器です。

トップランナー機器は32種類あり、キュービクルに使用するトランス(変圧器)もその中のひとつ。

トランスは、キュービクルの変換効率を左右することから、エネルギー消費効率が高い機器を選ぶほどコストを削減できます。

トップランナー機器は、SDGsの目標達成にも貢献できるのもポイントです。

電力消費の効率化によって、環境に優しい持続的な取り組みのひとつとなるでしょう。

トップランナー機器の使用は、企業のブランディングとしても有効なため、積極的に取り入れる姿勢が大切です。

【維持費】コツ2.電力会社の見直し

キュービクルを構成する機器を変更しても電気代が高い場合は、電力会社を見直すのも方法のひとつです。

近年では、電力会社のあり方も大きく変わり、提供するサービスも多様化しています。

そのため、使用している設備や事業内容に沿ったプランを提供する電力会社を探す方法が、電気代の節約に有効です。

なお、電力会社の見直し以外にも、建物をZEB化する方法もあります。

ZEB(Net Zero Energy Building)化とは、建物で消費する一次エネルギーを、再生可能エネルギーを用いて収支ゼロにするのを目指した建物のこと。

消費電力の大幅な削減が可能となるため、電気代の節約につながります。

【維持費】コツ3.定期的なメンテナンス

キュービクルのメンテナンスは、安全管理のほか、性能維持という観点からも大切です。

キュービクルは、経年劣化によって目に見えない箇所を損傷する場合があります。

損傷した箇所からは、雨水・害虫などが侵入するため、キュービクルを構成する機器に影響を与えるリスクが増大。

結果的に、機器の性能低下を引き起こし、変換効率の低下・機器の故障などにつながります。

キュービクルは、定期的なメンテナンスの実施により性能を維持できるため、低コスト化にも有効です。

【導入費】コツ4.公的な補助金・助成金の活用

キュービクルの導入費は、補助金・助成金を活用した場合に、導入費を抑えられます。

キュービクルの導入に活用できる、おもな補助金は以下の3つです。

- 先進的エネルギー投資促進支援事業補助金:経済産業省

- 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)のうちCO2削減計画策定支援及び省CO2型設備更新支援:環境省

- 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費:資源エネルギー庁

キュービクルの導入に適用されるための条件は、補助金・助成金によって異なるものの、場合によっては負担額が半額以下になることも。

新たにキュービクルを導入する際は、該当する補助金・助成金がないかを確認しましょう。

なお、令和7年度については、先進的エネルギー投資促進支援事業補助金・中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費の2種類は、補助事業者の公募を開始しています。

工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)のうちCO2削減計画策定支援及び省CO2型設備更新支援については、現時点(2025年4月)での動きは確認できなかったため、情報の掲載を待ちましょう。

【導入費】コツ5.レンタル・リースを利用

キュービクルを自社で購入せず、レンタルやリースを利用すると導入費を削減できます。

レンタルとリースの違いは以下の通りです。

- レンタル:レンタル会社が所有するキュービクルを借りる。キュービクルは整備されているが新品ではない。短期契約が可能。

- リース:リース会社が新たに購入したキュービクルを借りる。費用を抑えつつ新品を利用できる。中長期的な契約が多く、途中解約が困難。

レンタルとリースは、キュービクルを借りる目的に応じて選ぶのがポイント。

たとえば、キュービクルの導入効果を検証したい場合は、短期間で契約できるレンタルを選ぶと良いでしょう。

ただし、レンタルやリースは、条件次第でお得感がなくなる可能性がある点に注意が必要です。

利用する際は、自社のニーズに対するコストパフォーマンスを確認し、慎重に選んでください。

【導入費】コツ6.中古品・再生品を購入

キュービクルの本体価格を抑えたい場合は、中古品・再生品を検討しましょう。

特に、再生品は新品同様の状態であることが多く、不足なく利用できます。

中古品・再生品を活用するときの注意点は、必ず実物を確認すること。

なぜなら、インターネット上で確認できる範囲には限界があるためです。

インターネットに掲載されている情報と、実物の状態が合致しているかを確認することで安心して使用できます。

なお、確認するときは、電気主任技術者のような有識者に同行してもらうと確実です。

キュービクルは6,600Vの高圧電流を受電する設備のため、コストに気を取られ過ぎず、安全面も考慮して検討してください。

キュービクルの設置・メンテナンス依頼先でお悩みの方へ

本記事では、キュービクルの基礎知識や導入するメリットなどを解説しました。

特に大切なポイントは以下の3つです。

- キュービクルは将来性・変換効率を考慮して選ぶ

- 設置業者は、複数社を比較・検討して選ぶ

- キュービクルには定期的な点検・メンテナンスが必須

当メディアを運営する株式会社ギアミクスは、キュービクルの成功実績が豊富です。

補償も、工事5年・製品2年と充実しており、依頼内容と異なる・工事後にトラブルが発生したといった場合は返金保証も実施。

キュービクルに関するお悩みは、ぜひ当社へとご相談ください。

20年間無事故の実績と豊富なノウハウで、満足度の高いサービスを提供致します。

また、キュービクル工事でお困りの方は、全国対応の『ギアミクス』がおすすめです。- どんな場所でも設置・交換・廃棄可能

- 最適なプラン提案でコスト削減も実現

- 入念な調査・計画でスムーズな作業