電気工事とは、電気設備を正確に取り扱うために国家資格を持つ技術者のみが行える工事です。

家庭からオフィス、工場まで私たちの暮らしを支える電気を安全に届けるために欠かせません。

本記事では、電気工事の基本知識や業務内容、電機設備工事との違い、電気工事のDIYが危険な理由を解説します。

電気工事を無資格で行うことは法律違反となるだけでなく、火災や感電といった重大事故の原因にもなりかねません。

信頼できる電気工事業者を選ぶ際のチェックポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

【基礎知識】電気工事とは?

電気工事とは、送配電線や変電設備の整備、電気機器の取り付け・配線を行う工事を指します。

住宅やビル、工場など私たちの生活や仕事の場に電気を安全かつ安定的に供給するために欠かせない重要な作業です。

しかし、電気工事は一歩間違えば感電や火災など重大事故につながる危険性をはらんでいます。

配線の設計ミスや絶縁不良が命に関わるケースもあるため、極めて高い専門性と慎重さが求められる分野です。

電気工事は誰でも行えるものではなく、「電気工事士法」により従事者の資格や業務範囲が厳格に定められています。

電気工事は2つに分類される

電気工事は、大きく2つの種類に分けられます。

- 建物の新築や改修に伴って行われる「建設に関連した電気工事」

- 既存の設備を安全に維持するための「保安を目的とした電気工事」

電気工事の全体像を把握しやすくするために、それぞれの工事の特徴を解説します。

1.建設に関連した電気工事

新築住宅やオフィスビル、工場などを建設する際に欠かせない作業で、建物内外の電気インフラを整備することが主な目的です。

以下のような分野に分類されます。

- 発電設備関連:太陽光発電システムの設置や発電設備から電力を各所に送るための配線整備

- 変電設備関連:高圧受電設備(キュービクル)の設置や電柱からの電線を建物に引き込む工事

- 送配電設備関連:建物内の分電盤やブレーカー、照明・コンセント用の配線整備

建物の完成後に快適な生活・業務環境を実現するための基礎を支えています。

なお、キュービクルとは高圧電力の受変電設備のことです。

キュービクルの詳細を知りたい方は「キュービクルとは?メリット・設置基準・注意点・必要な届出を解説」をご覧ください。

2.保安を目的とした電気工事

保安を目的とした電気工事は、既存の電気設備を定期的に点検・メンテナンスをして安全性を維持するための工事です。

対象となる設備は大きく2種類あります。

- 一般用電気工作物:一般家庭や小規模店舗の配線設備、比較的小さな発電設備など

- 自家用電気工作物:ビルや病院、工場などで使用される大規模な電気設備や発電・変電装置など

近年は災害対策として非常用発電機の導入が進んでおり、消防法に基づく定期点検が義務付けられています。

点検の際には、実際に負荷をかけて動作確認を行う「負荷試験」も求められるため、高い専門知識と資格が必要です。

非常用発電機の点検については「非常用発電機は消防法に基づく点検が必要!関係法令や必要な届出を解説」を参考にしてください。

電気工事の3つの業務とは?

電気工事と一口にいっても、作業内容は非常に幅広く、施工現場や目的により業務の種類が分かれます。

- 外線工事

- 内線工事(低圧電気工事)

- 引込線工事

それぞれの業務を解説します。

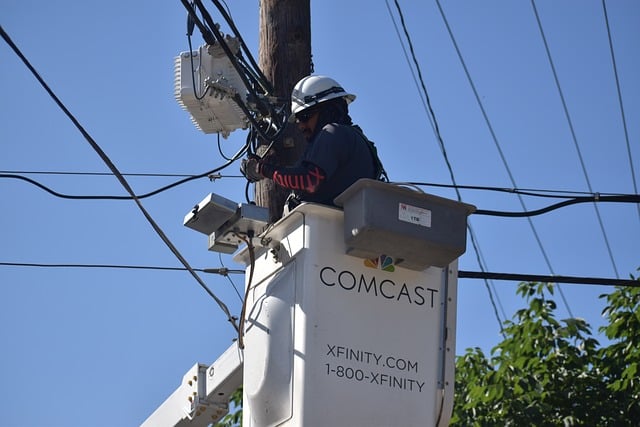

業務1.屋外の電気設備を担う「外線工事」

外線工事は、私たちの生活に電気を届ける第一歩ともいえる業務です。

発電所で作られた電気を、街中の電柱や地中配線を通じて各家庭やビル、施設へと届けるための重要な作業を担当します。

実際に、電気工事用の高所作業車に乗って作業する電気工事士を見かけた経験のある人も多いのではないでしょうか。

電柱の新設や建て替え、変圧器(トランス)の設置・交換のような作業は、すべて外線工事の範疇です。

なお、景観や安全性の観点から地中化工事が進められており、外線工事は従来の架空線だけでなく地中線の整備も含みます。

外線工事がなければ、電柱から建物まで電気を届けることはできません。

まさに、地域全体に電気を通すために欠かせないライフライン構築の最前線といえるでしょう。

業務2.屋内の配電環境を整備「内線工事(低圧電気工事)」

内線工事は、外線工事で建物に引き込まれた電気を屋内で安全かつ効率的に使えるようにするための作業です。

分電盤(ブレーカー)の設置や照明器具・コンセント・スイッチなどの配線工事が含まれます。

内線工事の現場では、建物の構造や使用目的を踏まえたうえで、安全かつ快適な電気使用環境を構築することが求められます。

近年は省エネ・スマートホームへの関心が高まっており、省電力機器の導入や効率的な電力配分の提案など設計段階から携わるケースも増加中です。

電気を「安全に使う」だけでなく、「賢く使う」ための仕組み作りを担うのが内線工事です。

業務3.電気機器に関する「引込線工事」

引込線工事は、電柱などの電力供給源から建物の受電点(電力メーターや引き込み開閉器など)まで電線を引き込む工事を指します。

外線工事によって街中に張り巡らされた電線から、各建物へと電気をつなげるための重要な工程です。

引込線の種類や接続方法は、建物の規模や受電方式によって異なり、安全かつ確実な電力供給のために専門的な知識と技術が求められます。

引込線工事が適切に行われて初めて、建物内部での電気工事(内線工事)が可能です。

電気工事と電気設備工事の違いとは?

「電気工事」と「電気設備工事」と言葉は似ていますが、意味や範囲が異なります。

電気工事は、電気を使えるようにするための幅広い工事のことです。

送配電線や変電設備の整備などインフラに関わる工事から、建物内の配線工事、電気設備の設置工事までを含みます。

電気設備工事は電気工事の一部であり、主に建物内において電気を利用するための設備を設置・改修する工事に特化した業務を指します。

電気を利用するための装置や機器の取り付け工事が中心です。

電気設備工事には、以下の工事が含まれます。

- 分電盤の設置・配線

- 照明器具の取り付け・交換

- コンセントの設置・増設

- エアコン、換気扇などの電気機器の設置

- 電話やインターネット回線、インターホンの設置(弱電設備工事)

- 自動火災報知設備、非常用照明などの設置(防災設備工事)

- 受変電設備の設置(工場や大規模施設など)

電気設備工事の種類

電気設備工事は、建物内で電気を利用するための設備を設置・改修する工事を指し、内容はさまざまです。

代表的な電気設備工事の種類について解説します。

種類1.受変電設備工事

受変電設備工事とは、高圧電力を家庭やビルなどで使用できる低圧電力に変換するための設備を設置・維持する工事です。

電力会社から供給される高圧電流を適切な電圧へ変圧し、安全かつ効率的に電力を供給できます。

具体的には、キュービクルや変圧器、開閉器の設置および点検、保守作業などです。

種類2.幹線・分岐回路設備工事

幹線・分岐回路設備工事は、電力を建物内の各エリアへ分配するための工事です。

幹線とは電源設備から各エリアの分電盤まで電力を送るメインの配線を指し、分岐回路とは幹線から枝分かれし各部屋や機器に電力を供給する配線を指します。

幹線ケーブルの敷設や分電盤の設置、配線ルートの確保、ケーブルの接続や絶縁の確認などを行います。

種類3.電灯・コンセント設備工事

電灯・コンセント設備工事は、建物内で電力供給を快適にするための基本的な工事です。

照明器具の取り付けやコンセントの増設、配線工事、LED照明への交換などが含まれます。

リモコンやスマートフォンで操作できる照明システムの導入も工事に該当します。

種類4.防災・防犯設備工事

防災・防犯設備工事は、災害や犯罪のリスクを軽減するために設置する電気設備の工事です。

火災報知器や避難誘導灯、防犯カメラ、セキュリティシステムの設置などが該当します。

種類5.情報通信設備工事

情報通信設備工事は、電話やインターネット、LAN配線、テレビアンテナの設置などを含む通信インフラの整備を行う工事です。

Wi-Fi環境の構築やネットワークカメラの設置、光ファイバー配線、サーバールームの整備なども重要な部分を占めています。

種類6.太陽光発電設備工事

太陽光発電設備工事は、自然エネルギーを利用して発電するための設備を設置する工事です。

屋根や専用の架台に太陽光パネルを取り付け、発電した電力を建物内で利用できるように配線を行います。

発電量を管理するためのインバーターや蓄電池の設置も含まれます。

電気工事のDIYはリスクが高い

近年、DIYブームの影響で自宅の修繕や設備工事を自分で行う人が増えていますが、電気工事に関しては決してDIYで行うべきではありません。

電気は目に見えず、正しい知識と技術がなければ、漏電・感電・火災など重大な事故につながるリスクがあるためです。

コンセントの増設を自己流で行い、設置直後に通電しないことが判明し、中を確認すると配線が黒く焦げていた事例もあります。

業者に依頼するよりDIYの方が、コストを抑えられるように感じるかもしれません。

しかし、施工ミスによる事故や修理の再発、建物全体への損害を考えれば、結果的に大きな出費となることも。

電気工事は「電気工事士」の資格が必要とされており、無資格者が作業を行った場合、法律により罰則が科せられる可能性があります。

電気工事は必ず、信頼できる有資格業者に依頼しましょう。

電気工事に関連した資格一覧

電気工事に必要な資格は、電気工事士だけではありません。

電気工事に関連した資格は以下のとおりです。

- 第二種電気工事士:一般住宅や店舗など、600V以下で受電する小規模施設の電気工事ができる

- 第一種電気工事士:第二種電気工事士の現場のほか、工場・ビル・大型商業施設など、500kW未満の大規模電気工作物の工事ができる

- 認定電気工事従事者:マンションやビルなど、大規模建築物においてコンセント・照明設置などの簡易工事ができる

- 特殊電気工事資格者:非常用発電機・ネオン工事ができる

- 1級電気工事施工管理技士:事業所・工事現場に必要な電気工事技術者となる。大規模な工事の管理業務を担う

- 2級電気工事施工管理技士:業務内容は1級電気工事施工管理技士と変わらないが、小~中規模の現場のみを担当できる

- 第三種電気主任技術者:電気設備の工事・保守・運営の監督ができる

- 消防設備士甲種4種:自動火災探知設備の工事・整備・点検ができる

- 消防設備士乙種第7類:漏電火災警報器を整備・点検できる

- エネルギー管理士:建物内における燃料・電気などのエネルギー使用状況の監視・改善ができる

- 電気通信主任技術者:インターネットやLANなど、電気通信ネットワークに関する工事の監督責任者ができる

- 電気通信の工事担当者:電話工事を実施できる

- 高所作業車運転者:電気工事用の高所作業車の運転に必要

- 電気取扱者(低圧・高圧・特別高圧):作業中の感電事故防止を目的として、作業従事者の安全を監視できる

- 職長・安全衛生責任者:作業現場の安全を管理するとともに、指揮・監督を担う

- 車両系建設機械運転者:パワーショベルをはじめとした機器の操縦資格。電線の地中化工事に活用できる

作業の環境や内容によって必要となる資格は異なります。

電気工事業者を選ぶときの3つのポイント

電気工事業者を選ぶ際には、「料金の安さ」だけを基準にしてしまうと後悔する可能性があります。

安価な見積もりにつられて依頼した結果、工事の品質が低かったり、後から高額な追加費用を請求されたりする事例も少なくありません。

安全性や信頼性を確保するためには、複数の観点から業者を慎重に選びましょう。

電気工事業者を選ぶときの3つのポイントを紹介します。

ポイント1.電気工事業者の実績を確認

まず確認すべきは、業者のこれまでの施工実績です。

公式サイトやSNSで過去の工事例が掲載されていれば、どのような工事に対応できるのかを把握できます。

自分が依頼したい工事と類似の事例があるかを確認すれば、スムーズな施工が期待できます。

気になる点や質問があれば直接問い合わせてみましょう。

電話での対応スピードや言葉遣い、メールの返信内容やタイミングなどからも業者の信頼性が判断できるためです。

顧客対応が丁寧で誠実な業者は、工事後のフォローにも期待が持てます。

ポイント2.複数の電気工事業者を比較

電気工事の費用は、現場の状況や工事内容により大きく変動します。

1社だけで判断せず、最低でも2〜3社から見積もりを取り、価格の相場感をつかむことが大切です。

相見積もりを取ったら、金額だけでなく、見積書の内訳にも注目しましょう。

曖昧な記載や詳細が不足している場合は注意が必要です。

適正価格と丁寧な説明のある業者を選ぶことが、後悔しないためのポイントです。

ポイント3.電気工事業者の有資格者数をチェック

電気工事には「電気工事士」の資格が必須ですが、それだけでは不十分な場合があります。

工事の内容によっては、自動火災報知設備の設置や高所作業、特定機器の操作など専門的な資格が必要です。

依頼を検討している業者にどのような資格保持者が在籍しているかを確認しましょう。

対応できる工事の幅が広いかどうかは、業者の体制に大きく関わります。

ただし、すべての資格を一社で網羅しているとは限らないため、必要に応じて複数業者への依頼を検討する柔軟性も持っておきましょう。

電気工事を検討中の方はギアミクスがおすすめ

本記事では、電気工事の基礎知識・必要資格・DIYの危険性などを解説しました。

電気工事は、安易にDIYせずに専門業者に依頼するのが安全です。

当メディアを運営する株式会社ギアミクスでは、キュービクルや非常用発電機の設置・点検・メンテナンスなどのサービスを提供しております。

詳しくは「電気工事事業施工実績」のページに記載しておりますが、電気工事の経験が豊富です。

建物の規模や周囲の環境に合わせた柔軟な提案を致しますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。