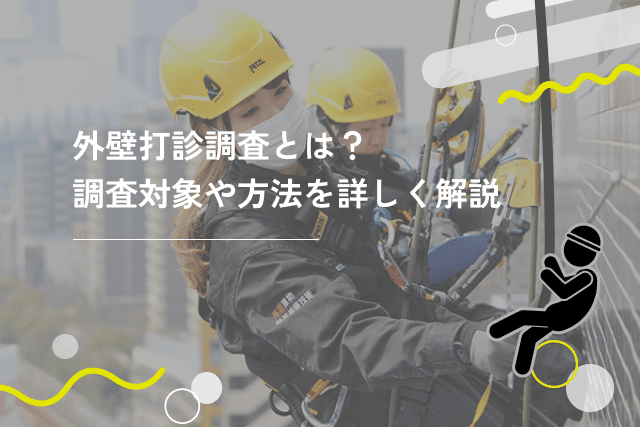

外壁打診調査とは、歩行者の安全を守るために定められた外壁の定期調査のことで、調査報告を怠ると100万円以下の罰金が課されることもあります。

しかし、外壁打診調査はすべての建築物が対象となっているわけではありません。

本記事では、外壁打診調査の対象となる建築物の条件や外壁打診調査の方法について解説します。

また、今すぐ外壁調査・外壁補修を依頼したい方は「ギアミクス」がおすすめです。- 250件以上の施工実績

- 足場不要のロープアクセス工法で大幅コストダウン

- 最短1日で調査完了

- 調査から補修までワンストップ対応

目次

外壁打診調査とは

日本では、建築物からの落下物等による事故を防ぐため、定期的な建築物の調査が建築基準法で定められています。

2008年には『国土交通省告示第282号』が告示され、外壁はテストハンマーによる打診や目視等で劣化状況を確認するよう定められました。

この調査を『外壁打診調査』といい、報告を怠った場合は建築基準法第百一条に基づき100万円以下の罰金が課されることもある制度です。

外壁調査が必要な理由4つ

外壁調査は、建物の安全性や価値を守るために欠かせません。

外壁調査が必要とされる4つの主な理由は、以下のとおりです。

- 法的義務の遵守

- 安全確保のため

- 建物の長寿命化

- 資産価値の維持

それぞれの理由について解説します。

理由1.法的義務の遵守

外壁調査が必要な理由の1つに、法的義務の遵守があります。

建築基準法第十二条では、特定建築物の定期調査(1〜3年ごと)や全面打診等調査(10年ごと)の実施が必要です。

国土交通省は平成17年(2005年)に「既存建築物における外壁タイル等落下防止対策について」という指導文書を発表し、建築基準法第十二条に基づく定期報告制度を改正しました。

平成20年(2008年)4月1日以降、国土交通省によると竣工または外壁改修から10年を経過した建物については、全面打診等による調査の実施が義務付けられています。

理由2.安全確保のため

外壁調査は、建物の安全性と社会的責任を果たすうえで欠かせません。

外壁は建物を保護する役割を果たしますが、経年劣化や気象条件、施工不良によって劣化が進むと、タイルやコンクリート片が剥がれ落ちる危険性があります。

外壁材の落下は、通行人や建物利用者に重大な事故を引き起こす可能性が高いです。

調査の未実施が原因で事故が発生した場合には、多額の賠償金や社会的信用の失墜を招くリスクも伴います。

定期的な外壁調査は、重大な人身事故を未然に防ぎ、建物利用者や周囲の人々の命を守るために欠かせない取り組みです。

理由3.建物の長寿命化

建物の長寿命化も外壁調査が必要な理由の1つです。

外壁は建物の内部構造を守る重要な役割を担っており、劣化が進むと建物全体の耐久性に影響を及ぼします。

ひび割れや浮き、剥がれなどの外壁の異常が発生すると、雨水や湿気が建物内部に浸透しやすくなり、鉄筋やコンクリートの劣化を加速させます。

劣化を放置すると建物の強度が低下し、最悪の場合には構造的な崩壊につながる可能性が高いです。

外壁調査を定期的に行うことで、建物の異常を早期に発見し、必要な修繕を迅速に行えます。

早期対応は補修コストを抑えるだけでなく、建物全体の耐久性を維持して長寿命化を実現するための鍵です。

理由4.資産価値の維持

外壁調査を行えば、建物の資産価値を保つのに効果的です。

建物は外壁の状態が美観や機能に直結するため、適切な管理がされているかどうかで資産価値を左右します。

外壁がひび割れたり、タイルや塗装が剥がれていたりすると、建物全体が劣化している印象を与えて不動産価値が低下するかもしれません。

外観の損傷は潜在的な構造の問題を示唆するため、買い手や借り手が敬遠する可能性が高いです。

早めの外壁調査を実施して、建物の価値を守りましょう。

しかし、外壁打診調査とはすべての建築物が対象ではなく、外壁打診調査が必要な建築物にはいくつか条件があります。

次章では外壁打診調査が必要な建築物かどうかを確認する方法を解説しますので、所有する建築物が条件に当てはまっているかどうか、確認してみてください。

また、今すぐ外壁調査・外壁補修を依頼したい方は「ギアミクス」がおすすめです。- 250件以上の施工実績

- 足場不要のロープアクセス工法で大幅コストダウン

- 最短1日で調査完了

- 調査から補修までワンストップ対応

外壁打診調査の対象か確認する方法

外壁打診調査は、すべての建築物の義務ではありません。

対象となるのは、

- 定期報告対象建築物

- 外壁打診調査対象

の双方に当てはまっている建築物のみです。

条件について解説しますので、所有する建築物が当てはまっているかどうかしっかり確認してください。

1.定期報告対象建築物に当てはまっているか確認する

外壁打診調査の対象かどうかを確認するには、所有する建築物が定期報告の対象になっているかを確認する必要があります。

定期報告対象建築物は、建築基準法と県建築基準法施工細則によって定められているため、各都道府県によって微妙に異なります。

一般住宅は対象規模に当てはまらないケースが多いですが、以下のような建築物は定期報告対象となっている場合が多いため、該当するかどうかを確認してみましょう。

- 劇場・映画館・演芸場

- 観覧場・公会堂・集会場

- 病院・診療所(患者の収容施設があるもの)

- 児童福祉施設等

- ホテル・旅館

- 下宿・共同住宅・寄宿舎

- 学校・体育館

- 博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場

- 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業店舗

各都道府県庁のホームページで定期報告の対象規模が公開されているので、所有する建築物が当てはまっているか確認しましょう。

2.外壁打診調査対象に当てはまっているか確認する

定期報告の対象となっていた場合は、外壁打診調査を今すぐする必要があるかどうかを確認しましょう。

外壁打診調査の対象となるのは、以下2つの条件の双方に当てはまる建築物です。

- 竣工や外壁改修から10年以上経過している

- 過去3年以内に打診調査を実施していない

上記2つに当てはまっていなくても、手の届く範囲での打診調査や双眼鏡等を使った目視調査で異常が見つかった場合は、打診調査する必要があります。

建築基準法により「歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な調査」が求められているためです。

ただし、3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合や、歩行者の安全を守るための策を別途講じている場合は、打診調査の対象とはなりません。

国土交通省の告示第282号に掲載されておりますので、詳しく知りたい方はご覧ください。

外壁打診調査の方法

外壁調査は、主に以下6つの方法があります。

- 仮説足場

- 高所作業車

- ゴンドラ

- ブランコ

- ロープアクセス

- 赤外線サーモグラフィ

それぞれメリットとデメリットが異なるので、対象建築物に合った方法を選ぶことが大切です。

簡単な比較表を用意したので、各方法の検討にお役立てください。

| メリット | デメリット | |

| 仮設足場 |

|

|

| 高所作業車 |

|

|

| ゴンドラ |

|

|

| ブランコ |

|

|

| ロープアクセス |

|

|

| 赤外線サーモグラフィ |

|

|

それぞれの方法について、解説します。

方法1.仮設足場

仮設足場による外壁打診調査は、外壁周りに足場を組む方法です。

全面的に足場がある分安全性が高く、広い範囲での打診調査が可能となります。

しかし、仮設足場は足場の組み立てや撤去作業だけで数日かかるうえ、調査費用のほかに足場費用も必要です。

建築物の規模が大きい場合は効率よく作業を進められますが、規模が小さい場合は規模に対してコストパフォーマンスが悪くなる傾向があります。

足場に必要なコストを詳しく知りたい場合は「外壁塗装や屋根の工事に必要な足場の値段は?相場や計算方法も解説」をご覧ください。

方法2.高所作業車

高所作業車による外壁打診調査は、車両に搭載されたリフトに作業員が乗り込み、高所の調査を行います。

足場が不要な規模の建築物の外壁打診調査や、屋根や屋上に設備がない時に便利な方法です。

ただし、リフトが届く範囲内でしか対応できず、規模が大きい調査にはあまり向いていないデメリットがあります。

場所によっては道路駐車許可を取る必要もあるほか、狭い場所では高所作業車が入れないことも。

高所作業車で作業をしている間は警備員やオペレーターなどの人員も必要です。

高所作業車を使用する場合は、外壁打診調査以外に必要な経費を含めて試算することを推奨します。

方法3.ゴンドラ

ゴンドラによる外壁打診調査は、屋上や屋根から専用の架台を設置し、ゲージに作業員が乗り込んで調査する方法です。

足場を組み立てなくても作業員はゲージ内に足場を確保でき、安全かつ低コストで作業が可能です。

小規模~中規模であれば複数のゴンドラで打診調査でき、仮設足場に比べて作業時間が短くて済みます。

ただし、ゴンドラによる外壁打診調査には、専用機材が必要となる点に注意しましょう。

足場にコストがかからない分と専用機材に必要なコストを計算しつつ、コストパフォーマンスに留意した選択が必要です。

方法4.ブランコ

ブランコによる外壁打診調査は、屋上や屋根から吊り下げたブランコに作業員が座り、上から調査をしていく方法です。

足場を組む必要がないので、時間も費用も抑えることができます。

ただし、ブランコは安全規格が明確ではありません。

安全性を考慮して、ブランコによる施工を禁止している現場も多いのが現状です。

ブランコ工法を選ぶ場合は、業者に対して安全対策を確認してから依頼してください。

方法5.ロープアクセス

ロープアクセスとは、特殊な技術で屋根や屋上から作業員がロープでつり下がった状態で外壁打診調査を行う方法です。

元々はヨーロッパ発祥の技術で、2016年から日本でも「労働安全衛生規則」が制定されたことでロープアクセスが普及してきました。

ロープアクセスは足場が不要で低コストなのはもちろん、レスキュー隊が用いる特殊技術を用いているので安全性も高いのが特徴です。

大規模な外壁打診調査には向きませんが、中小規模の打診調査であればコスパの良さと安全性を両立させた方法といえます。

方法6.赤外線サーモグラフィ

赤外線サーモグラフィは、外壁の温度差によってダメージの有無を調査する方法です。

外壁に異常がなければ全ての面がほぼ同じ温度で表示されますが、亀裂が入っていたり、雨漏れしていたりすると、一部だけ温度が低く映ります。

目視だけでは分からない劣化を見つけることができるので、打診調査前に赤外線サーモグラフィで劣化箇所に目途をつけ、特定箇所だけ調査を行うと効率的に作業できるケースもあります。

ただし、赤外線サーモグラフィは気候によって調査結果の信頼性が低下する場合があるので注意しましょう。

建築物への日照時間や風の吹き方によっては、外壁の温度が部分的に上昇・下降する場合があります。

詳しくは「赤外線調査で外壁は安全を保てる?必要な理由と費用のめやすを解説」に掲載しておりますので、あわせて参考にしてください。

外壁打診調査の流れ

外壁打診調査は『一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者』に調査を行ってもらい、その結果を役所に提出する必要があります。

一般の方が自分で調査はできませんが、有資格者を代理とした調査は可能ですので、専門業者に依頼して調査してもらいましょう。

外壁打診調査の流れについて解説します。

1. 打診調査業者に問い合わせる

まずは、近くにある外壁打診調査業者を探しましょう。

最近では自社のホームページを持っている会社も増えているため、検索エンジンを活用するときは「○○(地名) 外壁打診調査」で検索するのがおすすめです。

もし検索しても良い業者が見つけられない場合は、地域の担当課に直接問い合わせるという方法もあります。

各都道府県には建築指導局などが設置されていますので、建築物がある地域に問い合わせて、おすすめの業者を聞いてみるのも良いでしょう。

2. 見積もりをしてもらう

外壁打診調査を依頼する業者の候補を絞ったら、問い合わせをして調査料金の見積もりをしてもらいましょう。

調査料金は、調査の方法や建物の規模などによって変動します。

業者によって料金が異なるので、可能であれば複数の業者に見積もりを取ってもらうのがおすすめです。

業者の中でも、極端に低い価格で調査が可能な場合は注意が必要です。

相場から大きく外れる価格の調査は、安全性を確保していない・詐欺などのリスクがあるかもしれません。

料金だけではなく、安全面や業者の信頼性も考慮して、安心して仕事を依頼できる業者を選びましょう。

外壁調査の費用相場は「外壁調査の費用相場とは?おこなう理由や方法、業者選びのポイントを解説」に掲載しておりますので、参考にしてください。

3. 契約後、打診調査を行う

外壁打診調査の依頼先が決まれば、契約後に外壁打診調査を実施します。

足場を必要とする場合は、足場の設置・調査日・足場の解体それぞれの日程が必要です。

足場がいらない無足場工法の場合は1日だけで完了することもあります。

建築物の営業時間や利用者がいない時間帯などのほか足場に関わる時間を考慮して、具体的なスケジュールを決めていきましょう。

4. 業者に報告書を作成してもらう

外壁打診調査が終わったら、診断結果を報告書にまとめて地域の担当課へ提出し、完了となります。

報告書の作成も業者が行ってくれますが、自分の認識と差異がないか必ず確認するようにしましょう。

後々のトラブルを避けるためにも、打診調査当日は必ず調査の様子を確認し、その場で診断結果を共有することが大切です。

外壁打診調査にロープアクセス工法を使用するメリット

当メディアを運営する株式会社ギアミクスでは、ロープアクセス工法を用いた外壁打診調査を実施しております。

しかし、ロープアクセス工法は本当に安全なのかについて不安に感じる方もいるでしょう。

本章では、ロープアクセス工法のメリットや安全性について解説します。

メリット1.機動性と安全性を兼ね備えた外壁打診調査

ロープアクセス工法は、自衛隊が使用している方法を用いた手法であり、平成25年にはロープアクセス工法の安全性が実証されています。

ロープアクセス工法の安全性については「労働安全衛生規則第九章(墜落、飛来崩壊等による危険防止)」に掲載されておりますので、あわせて参考になさってください。

ロープアクセス工法は、上記の安全性加えて、機動性が圧倒的に高いのが大きな魅力です。

ゴンドラや足場の位置に動きを制限されないため、建築物の形状に合わせて柔軟に対応することも可能。

複雑な形状をした建築物で、足場の設置が困難な場合でも、ロープアクセス工法は自在に外壁打診調査が可能です。

メリット2.外壁打診調査を低コスト・短期間で実施可能

ロープアクセス工法は、足場の設置が不要なため、低コストで外壁打診調査を実施可能です。

たとえば足場の設置・撤去に3日間必要なケースを想定してみましょう。

外壁打診調査に2日間かかったとした場合、足場の設置と撤去を含めると1週間以上が必要な計算です。

一方で、ロープアクセス工法は足場が不要で機動性が高いため、最短1日で外壁打診調査が終了。

ロープアクセス工法は低コストで短期間で実施でき、建築物の利用者への影響を最低限に抑えることも可能です。

メリット3.外壁打診調査の報告書はカスタマイズ可能

株式会社ギアミクスでは、ご要望に合わせた報告書のカスタマイズが可能なため、見やすくてわかりやすい報告書を作成します。

外壁打診調査がいかに的確だったとしても、報告書がわかりにくければ、所有する建築物の安全性がどうなのかについて把握するのは困難です。

当社は、わかりやすさを念頭に置いた報告書の作成により、外壁打診調査の依頼をいただいた方に寄り添った対応を心がけております。

ロープ高所作業における危険防止のための規定

平成28年1月1日施行の労働安全衛則第五百三十九条の二および第五百三十九条の三に基づき、法的規定と実施基準が設けられました。

規定について詳しく解説します。

ライフラインの設置

ロープ高所作業では、作業中に使用するロープ(メインロープ)とは別に、ライフライン(安全ロープ)を設置することが義務付けられました。

ライフラインは、万が一メインロープが破断した場合や作業者が足を滑らせた際に墜落を防ぐための安全装置です。

作業場所の状況に応じて、ライフラインを固定する構造物は十分な強度を持つものを選定することが求められます。

作業者はライフラインにハーネスなど安全器具を装着し、常時安全を確保します。

メインロープの強度

作業に使用するロープ(メインロープ・ライフライン)は、墜落時の衝撃荷重に耐えられる強度を有することが求められています。

- メインロープの強度:作業者の体重および作業時の荷重を十分に支えられる設計であること。規定される静荷重に耐えられる強度を備える必要がある。

- ライフラインの強度:万が一の際に作業者を支える役割を担うため、メインロープと同等またはそれ以上の強度が求められる。

- ロープの点検と交換:使用前および作業中に定期的な点検を行い、劣化や損傷がある場合は直ちに交換すること。

作業員の資格と訓練

ロープ高所作業に従事する作業員は、墜落防止器具の使用方法、安全確保手順、緊急時の対応について十分な教育・訓練を受ける必要があります。

例えば、ハーネスやカラビナ、下降器、ライフラインなどの器具の正しい装着方法と使用手順を習得し、作業中に安全を確保できる技術を身につけなければなりません。

作業員は、国際的に認知された資格や国内で定められた高所作業に関する資格を取得する必要があります。

作業計画の策定と気象条件の確認

ロープ高所作業では事前に作業計画を策定し、安全な作業手順を明確化しなければなりません。

天候や風速を確認して悪天候時には作業を中止することが規定されています。

救助計画の策定

万が一の事故に備え、救助手順と必要な救助用具を事前に準備することが求められています。

平成28年の改正でより具体的な安全基準が明確化されたことで、作業員の安全性がより強化されました。

企業は規定を遵守し、安全で効率的な作業環境を確保する必要があります。

調査対象の建築物は必ず外壁打診調査をしよう

外壁打診調査は、建築基準法で定められている外壁の定期調査のことです。

条件に当てはまる建築物は必ず調査報告をしなければならず、報告を怠れば100万円以下の罰金が課されることもあります。

本記事で解説した調査対象の条件や、調査方法を参考に、適切に外壁打診調査を行っていきましょう。

株式会社ギアミクスは、ロープアクセス技術を活用した外壁調査を提供しています。

足場や高所作業車を使用せずに、ロープで直接建物の外壁にアクセスするため、効率的でコストパフォーマンスに優れているのが特徴です。

狭小地や高層建築物など、従来の方法では対応が難しい場所でも迅速かつ安全に外壁調査が実施できます。

迅速で安全、かつ高品質なサービスを求めている方は、ぜひギアミクスにご相談ください。

また、今すぐ外壁調査・外壁補修を依頼したい方は「ギアミクス」がおすすめです。- 250件以上の施工実績

- 足場不要のロープアクセス工法で大幅コストダウン

- 最短1日で調査完了

- 調査から補修までワンストップ対応